本日(2月15日)、坂城町 田町区(櫻井肇区長)で多くの子供たちにも参加いただき、交通安全祈願祭を執り行いました。

今回で実に60回目です。

都筑製作所さんの工場前近くの細い道ですが、結構、交通量のある道の道祖神の前で坂城神社の片岡宮司さんをお招きして神事を執り行いました。

神事の後、十王堂の前で記念撮影など行いました。

坂城町長 山村ひろし

坂城町 「輝く未来を奏でるまち」 Create the Bright Future !

本日(2月15日)、坂城町 田町区(櫻井肇区長)で多くの子供たちにも参加いただき、交通安全祈願祭を執り行いました。

今回で実に60回目です。

都筑製作所さんの工場前近くの細い道ですが、結構、交通量のある道の道祖神の前で坂城神社の片岡宮司さんをお招きして神事を執り行いました。

神事の後、十王堂の前で記念撮影など行いました。

坂城町長 山村ひろし

昨日(2月5日)、さかきテクノセンターで、坂城町とプラチナ構想ネットワークとの「包括連携協定締結式及び2026新春経済講演会」が行われました。

坂城町が推進している、「ウェルビーングな町づくりと」「プラチナ構想ネットワーク」とのコラボレーションが始まります。

久しぶりに、元東京大学総長の小宮山宏先生とお会いすることができました。 以下、坂城町ニュースよりご覧ください。

・・・・・・・・・・・・・・・

2月5日テクノセンターでは、坂城町×プラチナ構想ネットワーク「包括連携協定締結式及び2026新春経済講演会」が行われ、坂城町山村町長と(一社)プラチナ構想ネットワークの小宮山宏会長が協定書を取り交わしました。

坂城町と(一社)プラチナ構想ネットワークとの包括連携協定に至った経緯は、令和5年10月25日に行われた「坂城経営フォーラム」において講師をされました西田治子氏がプラチナ構想ネットワークの理事をされており、会長である小宮山宏氏に引き合わせていただき、今回、坂城町が進める「ウェルビーイングなまちづくりの推進」及び(一社)プラチナ構想ネットワークが進める「地球が持続し、豊かですべての人の自己実現を可能とするプラチナ社会の実現」に向け連携と協力に関する包括連携協定を締結する運びとなりました。

山村町長は、「坂城町が進めるウェルビーイングなまちづくりの推進へ向け、すでに、趣旨に基づき動いていますが、この協定により、令和8年度に具体的に示せるようにしていく、準備期間としていきます。」と意気込みを語りました。

2026新春経済講演会では、小宮山宏氏から、プラチナ社会に向けて~ウェルビーイングなものづくりで変化を起こそう~とのタイトルで、思いを語っていただきました。

講演会終了後は、交流会とワークショップが行われ、坂城町の団結を深める機会となり、大いに盛り上がりました。

坂城町長 山村ひろし

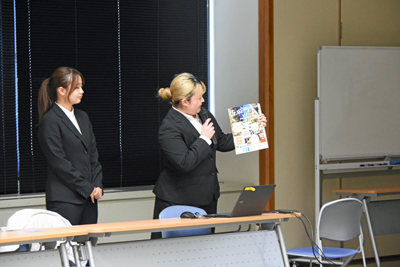

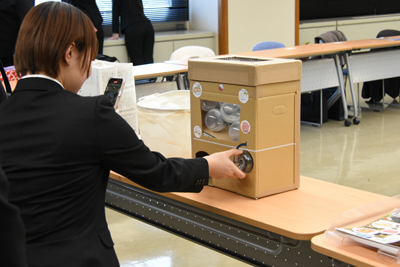

長野県立大学 グローバルマネジメント学部 二本松泰子教授のゼミ「発信力ゼミⅡ5組」の1年生9名は、「坂城町と村上義清公」をテーマに地域活性化の学習を進めてきました。実地踏査を行うなどして、具体的に活性化につながるための情報発信として、動画やキーホルダー、スマホグリップを制作しました。その報告会が2月5日(木)、町長、教育長などが出席し役場で行われました。

当日来庁した7名は、6名が県外出身者で、1名も町外出身者であり、発表した動画やキーホルダー、スマホグリップは、「坂城町」と初めて出会った瑞々しい世代の視点が存分に発揮されたものばかりで、町長はじめ教育長などはひとつひとつに感心しており、町長からは「素晴らしい作品で、チラシもきれいな写真とバーコードを使ったりとすばらしいアイデアでした。これらを有効に活用していきたい。」と学生たちに感想を伝えていました。一方学生からは、「取材をしている中で、町民の方々が温かく受け入れてくれて嬉しかった」「勉強だけでは得られない体験ができた。」などの感想がありました。

動画作品は長野県立大学発信力ゼミⅡ5組のYouTubeからご覧になれるほか、本日の報告会の様子は、UCVレポート地上デジタル121にて放送されます。

2月5日(木)

17:00、18:00、19:00~22:00

(翌日5:30、6:00、9:00、12:00)

坂城町長 山村ひろし

2月5日(木)町内循環バス利用者のために、坂城ライオンズクラブ様からバス停留所の待合ベンチを寄贈されました。

坂城ライオンズクラブでは多岐に渡る活動を行っており、今回老朽化したベンチを新たに寄贈していただきました。

お預かりした寄贈品は、早速、停留所に設置いたしました。

付近の新井薬局さんは「お客さんがバスを待つときに利用しているのを見る。バス利用だけでなく、デマンドタクシーなどで待っている利用者もいるので、とてもありがたいです。」と話されていました。

多岐にわたり活動をしている坂城ライオンズクラブですが、今年も、さかキッズフェスタを開催予定をしているとのことです。

坂城町長 山村ひろし

本日(2月3日)、坂城町の日帰り温泉「びんぐし湯さん館」が入館者600万人を達成しました。

記念すべき600万人目となられた黒岩晴美さん(坂城町)に「ねずこん」のぬいぐるみなど、坂城町の特産品を記念品として贈呈させていただきました。

黒岩さんは「こんなことになるとは思わず、うれしい。今日は、仕事がたまたま休みで疲れをいやすために来ました。湯さん館は、誰でもゆっくり、のんびりできるところがいい。」と話されていました。

びんぐし湯さん館は、平成14年4月18日にオープンし、以来多くの皆さんにご利用いただき、入館者600万人を達成しました。 ありがとうございます。

坂城町長 山村ひろし

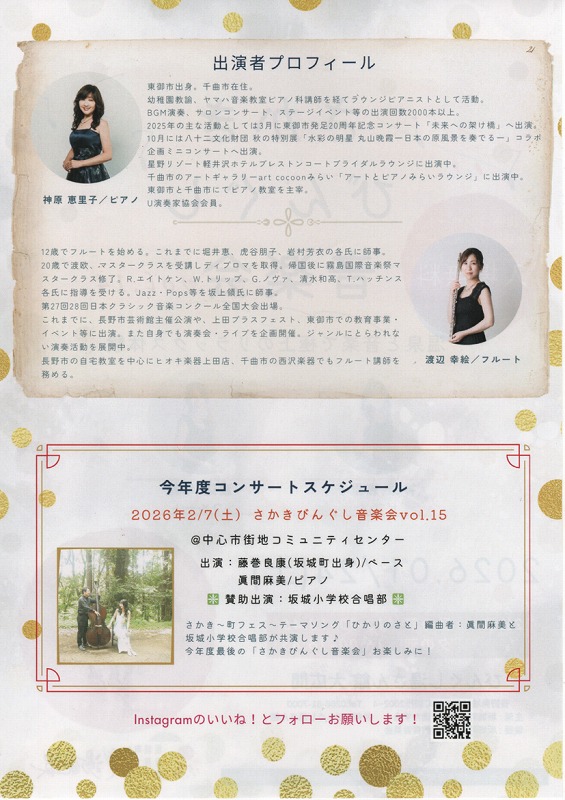

昨日(1月24日)、坂城町の「びんぐし湯さん館」で「さかき びんぐし 音楽会 vol.14」が開催されました。(主催:坂城町を音楽で満たす会 代表:米澤愛子さん)

今回は、神原恵理子さんのピアノと渡辺幸絵さんのフルート演奏です。

ポピュラーな曲からクラシック音楽まで幅広いジャンルを取り上げていただき、「温泉と音楽で極上の リラックス体験」をしていただきました。

午後1時からと4時からの2回公演でした。

坂城町長 山村ひろし

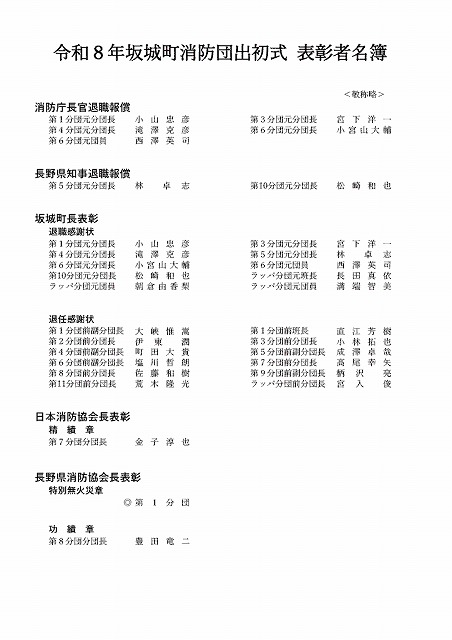

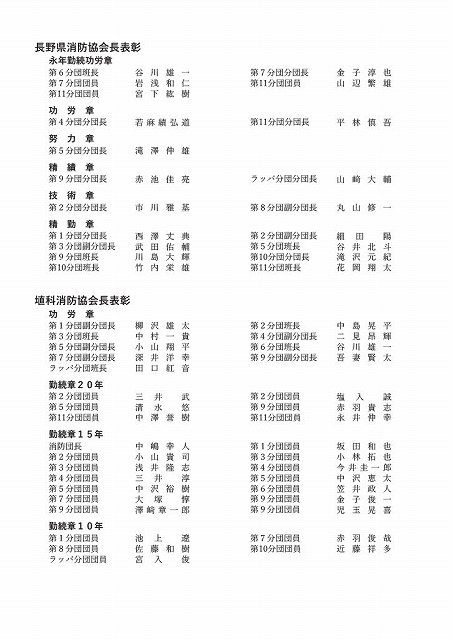

1月18日(日)、令和8年坂城町消防団の出初式が盛大に挙行され、逆木通りでは、中嶋消防団長以下、消防団員・幼年消防クラブが、街頭行進を行い、親子連れや子どもたちなど、大勢の皆さんが沿道から消防団の威風堂々とした行進に見入っていました。

また、消防団員の士気高揚と防災意識の向上を目的に、規律ある行進が行われ、幼年消防クラブは、「火の用心」と大きな声で地域の防災を呼び掛けました。

その後、町体育館に会場を移して式典が行われ、消防団活動に功績のあった多くの方々の表彰を行いました。

表彰された方の一覧は、下記写真の最後に添付してあります。

消防団は、日夜地域の安全・安心のため活動しており、団員を随時募集していますので、興味のある方は、住民環境課生活安全係(直通:0268-75-6204)にご連絡ください。

以下の写真、街頭行進、式典ならびに表彰式、消防吹奏楽団の様子など

坂城町長 山村ひろし

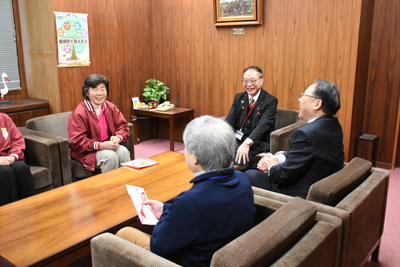

1月16日(金)、坂城町商工会女性部の皆さんが来庁され、西澤豊子部長から鈴木図書館長へ図書の寄附金が手渡されました。

西澤部長は、子どものころ、「白の巨塔」を読んだ際に、自宅にはなく、図書館を利用した。と話され、また、親と子どもたちが絵本に触れることにより明るい未来につなげてほしい、図書館という場所に通っていほしい」と思いを伝えていました。

いただいた寄附金は、絵本や児童書などを購入する予定です。是非図書館で、購入した絵本などを手に取って楽しんでください!

坂城町長 山村ひろし

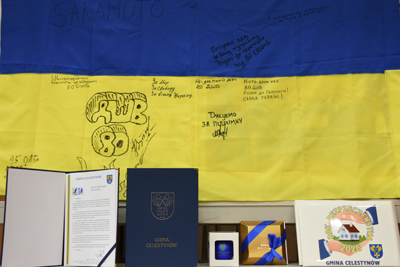

2024年10月に、町とポーランドツェレスティヌフ郡と坂城町国際交流協会、ツェレスティヌフ郡国際交流協会の4者で「フレンドシップ協定に関する合意書」に調印し、その橋渡し役を務めていただいたワルシャワ日本語学校の坂本龍太朗さんが現在、講演会活動を行っています。

1月10日(土)の講演会は、坂城町に事務局を置く、坂城町国際交流協会が主催し、一般の方も参加できる講演会と交流会の2部構成で行われ、150名を超える方が講演会に参加しました。

講演では、「ショパンの国・ポーランドを知ろう」のテーマで行われ、さらには、ウクライナに対する皆さんからの支援に感謝しているということが伝えられた一方で、「私にはポーランドや長野にも居場所がある、ウクライナの人たちにも居場所といえる場所を作っていけるようにしていきたい」と訴えていました。

また、坂本さんが住んでいるポーランドと日本とのつながりについての講演をしていただきました。

講演会の最後には、ウクライナからの国旗などが坂城町へ贈呈されました。

講演会の後は、さかきハッピーブラスによる演奏が披露されました。

その後の交流会では、坂本さんを囲んで、「ナ・ズドロヴィエ!(乾杯)」とポーランド語で発声をして、その後は、自由に意見や感想を話し合っていました。

坂城町長 山村ひろし

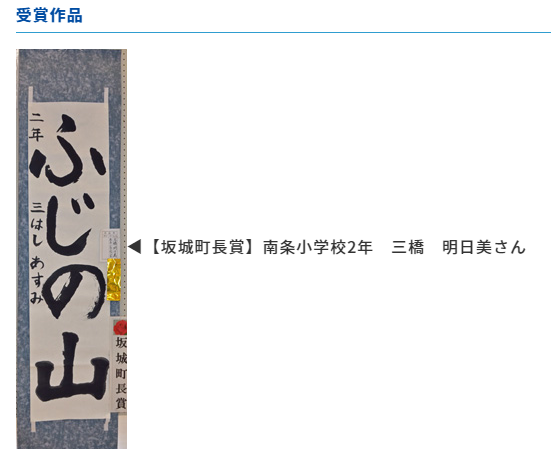

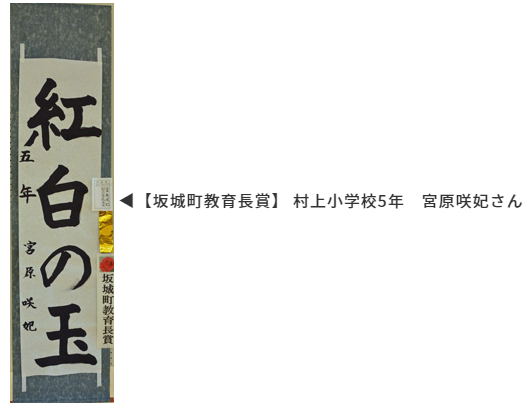

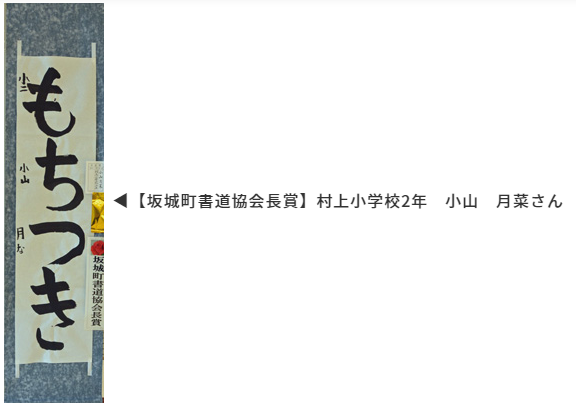

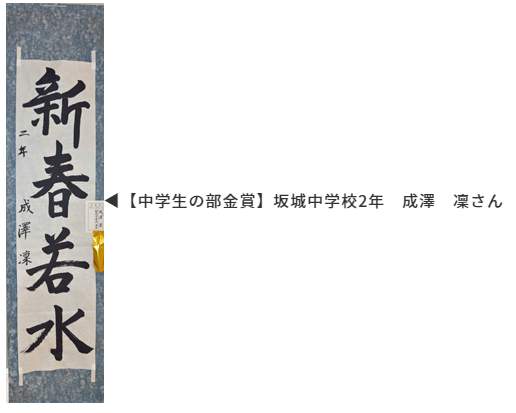

本日(1月5日)坂城町体育館で、席書大会が開催されました。

席書大会・書初展は、今年で59回目の開催となり、伝統ある新春行事として親しまれています。

大変寒い中、30名以上の参加をいただきました。

初めて席書大会に参加する児童も多い中、筆に思いを込め、書道用紙に向かって姿勢良く座り、力強く筆を走らせていました。

また作品は、文化センター大会議室で、6日(火)、7日(水)の両日、展示されます。

坂城町長 山村ひろし