先日(5月18日)、久しぶりに 坂城町女性団体連絡会総会にお招きいただきました。

最近は、コロナのために開催されてこなかった種々の会が復活しお招きいただいています。

本会にお招きいただいたのも3年ぶりです。

今度の総会では、令和4年度の事業計画、決算、令和5年度の事業計画、予算が審議され、新たな役員も選出されました。

坂城町女性団体連絡会は、農村女性ネットワーク(代表:師田智恵子さん)、女性専門相談員(代表:宮原広美さん)、保険指導員会(代表:石井みさ子さん)、消費者の会(代表:古畑さよ子さん)、交通安全協会坂城支部女性部(代表:中村初子さん)、商工会女性部(代表:神田みね子さん)、更生保護女性会(代表:北沢はな江さん)、婦人消防隊(代表:山際友子さん)、日赤奉仕団(代表:植松朱美さん)、農村生活マイスター(代表:師田智恵子さん)の10団体の連合会です。

本会の総会で新たな執行部として会長:師田智恵子さん、副会長に神田みね子さん植松朱美さんが選出されました。

今年も宜しくお願いいたします。

以下は、新旧役員の皆さん。写真中央が会長の師田智恵子さん

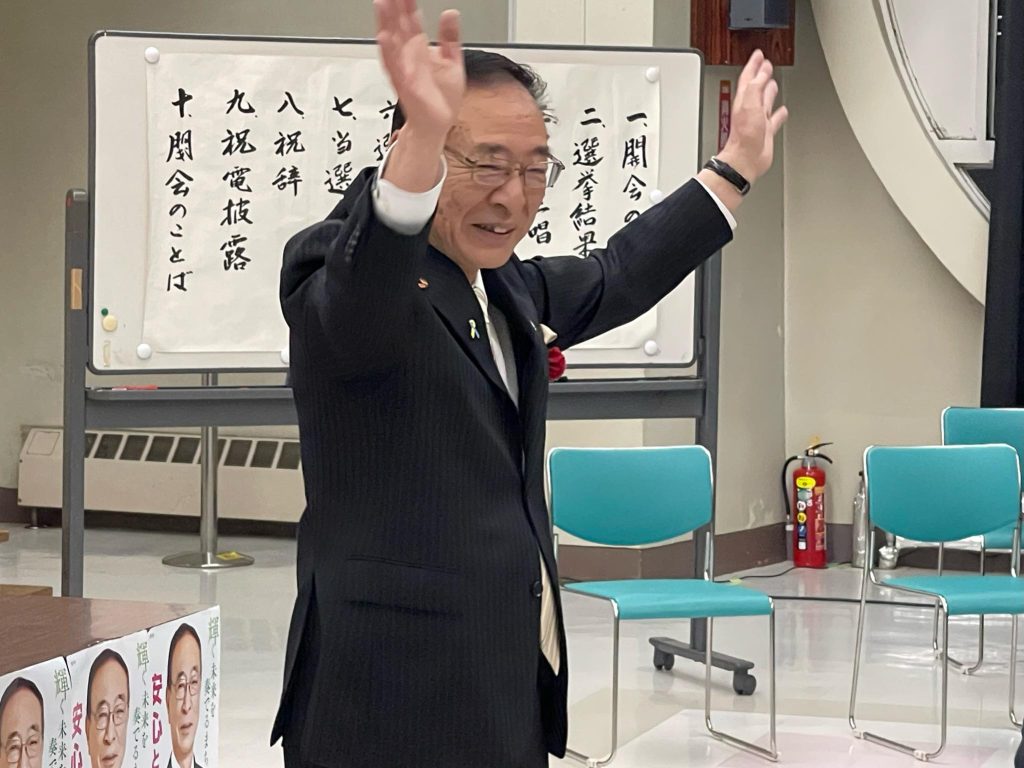

坂城町長 山村ひろし