昨日(2月5日)、さかきテクノセンターで、坂城町とプラチナ構想ネットワークとの「包括連携協定締結式及び2026新春経済講演会」が行われました。

坂城町が推進している、「ウェルビーングな町づくりと」「プラチナ構想ネットワーク」とのコラボレーションが始まります。

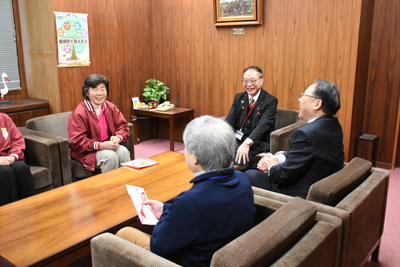

久しぶりに、元東京大学総長の小宮山宏先生とお会いすることができました。 以下、坂城町ニュースよりご覧ください。

・・・・・・・・・・・・・・・

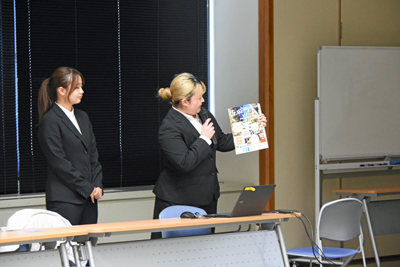

2月5日テクノセンターでは、坂城町×プラチナ構想ネットワーク「包括連携協定締結式及び2026新春経済講演会」が行われ、坂城町山村町長と(一社)プラチナ構想ネットワークの小宮山宏会長が協定書を取り交わしました。

坂城町と(一社)プラチナ構想ネットワークとの包括連携協定に至った経緯は、令和5年10月25日に行われた「坂城経営フォーラム」において講師をされました西田治子氏がプラチナ構想ネットワークの理事をされており、会長である小宮山宏氏に引き合わせていただき、今回、坂城町が進める「ウェルビーイングなまちづくりの推進」及び(一社)プラチナ構想ネットワークが進める「地球が持続し、豊かですべての人の自己実現を可能とするプラチナ社会の実現」に向け連携と協力に関する包括連携協定を締結する運びとなりました。

山村町長は、「坂城町が進めるウェルビーイングなまちづくりの推進へ向け、すでに、趣旨に基づき動いていますが、この協定により、令和8年度に具体的に示せるようにしていく、準備期間としていきます。」と意気込みを語りました。

2026新春経済講演会では、小宮山宏氏から、プラチナ社会に向けて~ウェルビーイングなものづくりで変化を起こそう~とのタイトルで、思いを語っていただきました。

講演会終了後は、交流会とワークショップが行われ、坂城町の団結を深める機会となり、大いに盛り上がりました。

坂城町長 山村ひろし