本日(12月12日)、平成26年第4回議会定例会が閉会いたしました。

以下、閉会のあいさつを掲載させていただきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

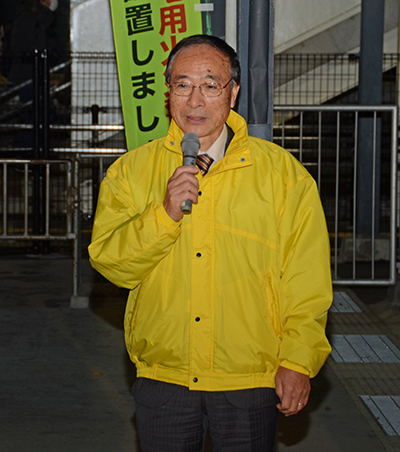

平成26年第4回議会定例会閉会あいさつ

平成26年 第4回 坂城町議会定例会の閉会にあたり一言ごあいさつ申し上げます。>

12月1日に開会されました本定例会は、本日までの12日間ご審議をいただきました。提案をいたしました、専決報告,条例の新設及び一部改正、指定管理者の指定、一般会計及び下水道特別会計、介護保険特別会計の補正予算、追加日程でお願いいたしました給与条例の一部改正並びに一般会計の補正予算、すべての議案につきまして原案どおりご決定を賜り、誠にありがとうございました。

>

さて、これから、新年度の当初予算の編成作業に入ります。>

一般質問でも申し上げました通り、27年度は、統一地方選挙を控えておりますので「骨格予算」となります。>

>

27年度の歳入見通しにつきましては、国の政局の動向をはじめ地方創生施策の方向など不透明な状況の中、地方交付税につきましては、国の概算要求額を見ても、一定の減額が見込まれます。>

また、町税につきましては、個人町民税について、ここ数年の実績からも、堅調な推移が見込まれるところですが、法人町民税につきましては、更なる景気回復を期待しつつも、国内総生産(GDP)のマイナス成長に伴う先行き不安等もあり、現状においては見込みが立てにくい状況となっております。固定資産税につきましては、評価替えに伴う家屋の建築後の経過年数による減額が予想され、下落傾向の土地の動向も相まって、減収を見込まざるを得ない状況であります。>

歳出につきましては、来年度の当初予算は、骨格編成となりますので、義務的経費や経常的経費など、必要最小限度の経費を計上する予算編成となりますが、2カ年の継続費として議会でお認めをいただいております「南条小学校建設事業」につきましては、当初予算に計上してまいりますことから、当初予算総額につきまして、今年度を大きく上回るものと考えております。 >

>

何かと慌しい季節でもあります。>

12月1日(月)から31日(水)までの1ヶ月間は、「年末特別警戒」期間として、警察、防犯指導員、千曲交通安全協会や交通指導員の皆さんと連携し、防犯・交通安全の啓発を強化しております。>

年末年始は、犯罪や、交通事故の増加する時期でもあります。引き続き、振り込め詐欺などの特殊詐欺の被害防止や交通事故の防止に向け、更なる啓発活動に取り組んでまいります。>

町民の皆さんには、犯罪や交通事故の被害に遭わぬよう、一層のご注意をお願い申し上げます。>

>

また、12月27日(土)から30日(火)の4日間は、町消防団による「歳末特別警戒」が行われます。>

年の瀬の寒い中ではありますが、大切な生命、財産を守るため火の取り扱いには充分注意されますよう重ねてお願いいたします。>

>

年が明けますと 元旦には1年間の健康を願う「元旦マラソン」、1月4日(土)には、新年の願いを込めて書初めを行う「席書大会」、同じく4日には、新春賀詞交歓会、1月には各区の新年総会も予定されております。また、町消防団の「出初式」につきましては、1月25日(日)に挙行されます。>

>

さて、先日、12月8日の一般質問で、宮島祐夫議員から、来年4月に予定されております統一地方選挙において、「坂城町長選挙に立候補するのかどうか」というご質問をいただきました。>

その場では、いろいろな方のご意見をいただき、また、ご相談させていただき、本議会の最終日、本日でありますが、に何らかの方向性をお示ししたいと申し上げました。>

その後、いろいろな方とご相談し、また、多くの方々からのご意見、励ましのお言葉を多くいただきました。>

その多くは、私が提唱させていただいた、4本の柱、「活力あふれる元気な町」、「人の輝く町」、「笑顔の町」、「誇れる町」など、「実現できたもの、着手したものも多くあるが、まだまだ継続して責任を持って遂行しなければならない事業が多くある。次の4年間も頑張れ」というものでありました。>

誠にありがたいお話をいただきました。>

皆様方のご声援をいただく中で、私は、本日、平成26年第4回議会定例会最終日に於きまして、来年4月に予定されております統一地方選挙での坂城町長選挙に出馬することを意思表示いたします。>

本日、ここにおられる議員各位におかれましても種々思いをお持ちのことと存じます。>

出来ますれば、皆様と一緒に手を携えて、次の4年間、「活力あふれた、元気で、明るい坂城町」を目指して頑張りたいと思います。>

>

さて、先ほども申し上げました通り、これから、年末、年始には、盛りだくさんの行事がございます。議員各位におかれましても健康に十分留意され、新しい年をお迎えいただきますようお祈り申し上げまして、閉会のあいさつとさせていただきます。

・・・・・・・・・・・

坂城町長 山村ひろし

>

>