本日(6月14日)、平成28年第2回坂城町議会定例会が閉会いたしました。

以下、閉会のごあいさつを掲載させていただきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成28年第2回議会定例会閉会あいさつ>

>

平成28年 第2回 坂城町議会定例会の閉会にあたり、一言あいさつを申し上げます。>

6月1日に開会されました本定例会は本日までの14日間にわたりご審議をいただきました。>

提案いたしました専決報告、条例の一部改正、一般会計補正予算、さらに、追加日程でお願いいたしました一般会計の補正予算を含め、全ての議案に対して原案どおりご決定を賜り、ありがとうございました。>

>

さて、去る6月8日、議会開会中ではありましたが、以前、私が友人から譲り受けた、日章旗が、昭和17年8月8日太平洋戦争により、中国河北省において23歳の若さで戦死された、須坂市出身の竹前重信さんの物とわかり、須坂市に在住されている、おいの公弘さんにお渡ししてまいりました。>

この日章旗は、出征時の寄せ書きで、重信さんの親兄弟や近所の方など約80人の名前が書かれておりました。>

戦地で身に着けていたであろう旗が、70年ぶりにご遺族の元に戻り、公弘さんも家族のつながりを示す旗を大切に保管したいと話されておられました。>

改めて戦争の悲惨さと平和の尊さを感じたところです。>

>

町が出資をしております株式会社坂城町振興公社と味ロッジ株式会社の組織の動向についてお知らせします。>

味ロッジ株式会社は、地産地消の推進、食文化の伝承と地域の味の発信、地域活性化を目的に、平成25年に女性グループが中心となって法人化されました。>

味ロッジ株式会社は、これまで、ねずみ大根、りんご、ぶどうといった地域特産物を活用した手作り加工品の製造・販売を行ったり、付加価値のある商品開発にも取り組み、また、町の特産品の消費宣伝なども積極的に進めています。>

現在の代表取締役が退かれることから、今後のあり方について、商工会などを通じて後継者の募集も行われたということですが、町外からの応募はあったようですが、町内からの応募はなかったとのことです。>

そこで、これまでの取組みがどうなるのか、他地域からの参入が望ましいかなどを検討した結果、味ロッジ株式会社の設立主旨を大切にするために、株式会社坂城町振興公社が味ロッジの経営に参画することで調整が行われています。>

正式には、味ロッジ株式会社の取締役会や株主総会、そして株式会社坂城町振興公社の取締役会での手続により進められてまいります。>

>

次に、専決予算をお認めいただいた、びんぐし湯さん館のサウナ室の改修について、設備の機能・衛生面の維持、そして安全性を確保するための工事を実施いたしました。>

工事は、サウナ室のみ利用を休止する中で、休館日とその前後の期間で、営業時間終了後、夜間工事により、できるだけ影響を最小限に抑えるなかで、4月には男性用サウナ室を、5月には女性用サウナ室のリニューアルを図りました。>

ご利用いただいたお客様からは、大変好評を得ております。>

新しくなったサウナ室も含め、びんぐし湯さん館のご利用をお願いいたします。>

>

さて、去る6月5日(日)天皇・皇后両陛下のご臨席を賜り、「第67回全国植樹祭」の記念式典及び記念植樹が、長野市の長野オリンピック記念アリーナ エムウェーブにおいて、約6,000人が出席して盛大に開催されました。>

式典では、「坂城小学校みどりの少年団」の9名が、多くの応募の中から選考されアシスタントとして参加しました。>

子供たちは、天皇陛下がお手播きをされた時のお手拭をお渡ししたり、皇后陛下がお手植えをする時に苗木をお渡しするなど、貴重な体験をさせていただきました。>

また、坂城小学校の学有林運営委員会が、昭和41年の発足以来、学友林活動を永年にわたって支えてきた功績により、「長野県みどりの功労者表彰」を受けました。永年の活動に深く敬意と感謝を申し上げます。>

>

「さかき千曲川バラ公園」では、昨年同様バラの開花が早く、5月28日土曜日、満開のバラが咲き誇るなか、大勢の方にご来園いただき、新しく舗装工事を終えたイベント広場にて、「第11回ばら祭り」の開会式を行いました。>

今年は、NHK大河ドラマ「真田丸」の放映に伴い、多くの観光客が上田市、長野市などを訪れており、真田丸に関わる施設の他、観光施設やホテル等にもばら祭りのポスター・チラシの掲出をお願いするとともに、マスメディアでの情報発信を強化するなど、集客に努めた結果、土日には、臨時駐車場も満車になるなど、多くの方にご来園いただきました。>

今回のばら祭りに合わせて整備いたしました、イベント広場のアスファルト舗装、ウォーキングステーションのインターロッキングなどは、車椅子を利用される方や高齢者の皆様などから好評をいただき、平日には、障がい者用の駐車場が連日満杯になるなど、近隣の福祉施設などから多くの方にご来園いただきました。>

バラ公園を訪れた皆様に、町の観光ガイドブックや割引券つきのパンフレットをお渡ししながら、他の観光施設へもお越しいただくよう案内したことにより、ばら祭り期間中地場産直売所「あいさい」へ来店された方は、昨年と比べて220名の増となりました。>

また、「びんぐし湯さん館」へばら祭りの割引券を持って入館した方は630名となり、昨年より30名増加いたしました。 >

ばら祭りが町内の商業、観光の振興に貢献したものと思います。>

今回のばら祭り期間中は、約4万人の大勢のお客様にバラ公園にお越しいただき、6月12日に無事、成功裏に幕を閉じることができました。これもひとえに日ごろからご尽力いただいております「薔薇人の会」をはじめ出店者の皆様、交通指導員さんなど実行委員会の皆様のお陰と心から敬意を表するとともに、深く感謝を申し上げます。>

>

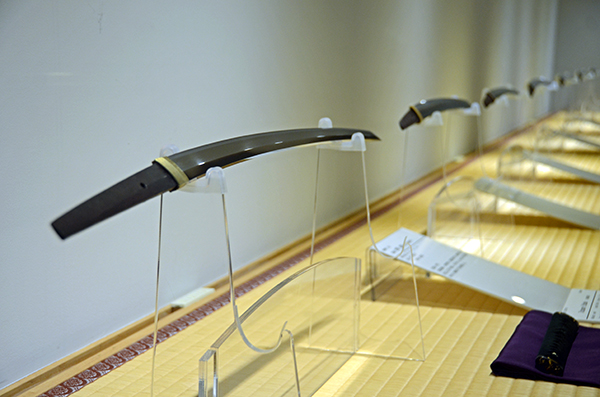

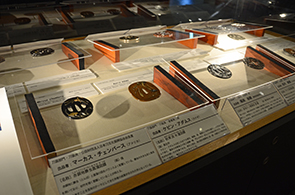

また、鉄の展示館において4月9日(土)から開催しておりました、「高倉健と宮入小左衛門行平の絆」展が12日(日)に終了し、期間中2,800名を超える大勢の方にご来館いただきました。>

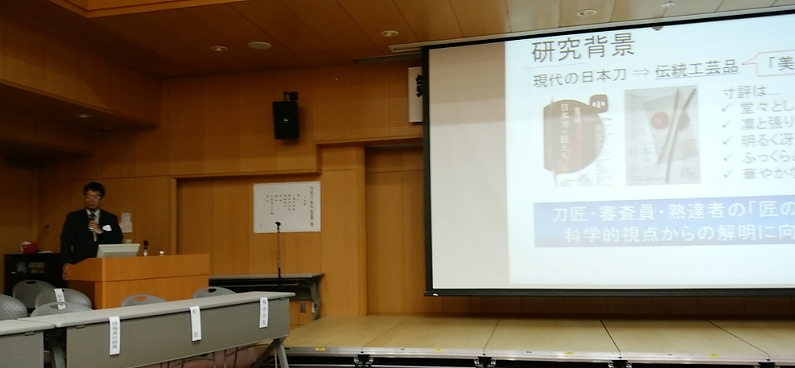

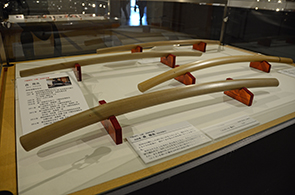

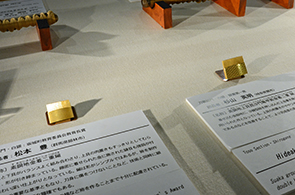

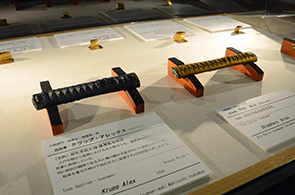

今週の土曜日6月18日からは8月21日(日)までの会期で、「第7回新作日本刀 研磨 外装 刀職技術展覧会」が開催されます。この展覧会は、日本刀製作に関わる全国最大の公募展で、全国の匠たちが渾身の力を込めて製作した作品が出品されますので、大勢の皆様のご来館をお待ちしています。>

>

6月20日(月)午後3時から、坂城テクノセンターにおいて、金沢工業大学大学院の明道弘政(みょうどう まさひろ)教授をお招きして、「企業品質の現状と動向」をテーマに、モノづくりの技術から企業経営、そして継続的な事業展開に求められる「企業品質」についてご講演いただきます。>

入場は無料ですので、大勢の皆様にご参加いただきたいと存じます。>

>

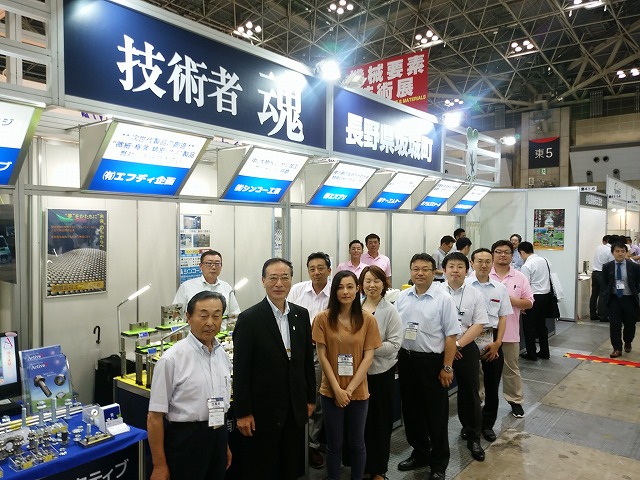

「第20回機械要素技術展」が6月22日(水)から24日(金)まで東京ビッグサイトで開催され、町内の商工4団体等で組織する坂城町出品者協会が主体となり当町から8社が出展いたします。>

この展示会は日本最大級の機械部品、加工技術を一堂に集めた展示会で、国内外の約2,300社が出展し、約8万3千人の来場が見込まれており、町内企業の技術力をPRするとともに、新規取引先や受注が獲得できることを期待いたします。>

>

6月25日土曜日、午後2時から文化センターにおきまして、さかきふれあい大学教養講座を開催いたします。>

今回は、佐久市出身で、日航機墜落事故を題材にした「墜落の夏」で講談社ノンフィクション賞を受賞するなど、日本を代表するノンフィクション作家で日本ペンクラブ常任理事もお務めになっておられる、吉岡忍さんをお迎えし、東日本大震災後、現地に何度も足を運んだ経験をもとに、「3.11後を生きる~フィクションとノンフィクションのあいだ」と題した講演会を開催いたします。>

入場は無料ですので、大勢の町民の皆さんのご参加をいただきたいと存じます。>

>

6月26日(日)、操法訓練場において、町消防団ポンプ操法大会が開催されます。地域を守る消防団員が、有事の際の機敏な対応や消防技術の向上を目指し、日頃の訓練の成果を競い合う大会です。多くの町民の皆様の応援をお願いいたします。>

なお、この大会の優勝分団とラッパ分団は、7月3日(日)に千曲市大西緑地公園で開催される、埴科消防ポンプ操法大会及びラッパ吹奏大会に出場いたします。>

>

7月2日の午前中から地域交流や日頃の文化活動等の発表を行う隣保館交流フェスティバルを開催いたします。第1部につきましては、隣保館で作品展示とグループ発表を行い、第2部は坂入恵美さん、真紀さんの姉妹による「童謡コンサート」が開催されます。 >

多くの皆さんに鑑賞いただけるよう会場は中心市街地コミュニティセンターで入場は無料となっております。>

>

坂城の夏を彩る町民祭り「第39回坂城どんどん」が、8月6日(土)に開催されます。>

明日15日(水)の実行委員会で内容が決定いたしますが、今年もメインステージでは各種団体の発表を行うとともに、小さなお子さんが楽しめるイベントを計画しており、夜の部の踊り流しを含め、大勢の町民の皆さんのご参加をお願いいたします。>

>

さて、第24回参議院議員通常選挙が6月22日(水)に公示、7月10日(日)が投票日となっております。>

今回の選挙は、70年ぶりの公職選挙法の改正により、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられました。>

先日、坂城高校において主権者教育の一貫として町選挙管理委員会職員による出前講座を開催するとともに、今議会の8日、9日の一般質問では高校生の傍聴があったところです。>

未来を担う若者が政治に関心を持ち、自ら投じる一票で、若者の意見をより政治に反映されるよう期待しているところであります。>

>

これから暑さが増してまいります。議員各位におかれましても、健康に留意され、ご活躍されますことを祈念申し上げ、閉会のあいさつとさせていただきます。

・・・・・・・・・・・

坂城町長 山村ひろし