今までに何回か、坂城町子供謡曲教室の紹介をし、子供たちが「紅葉狩」の練習をしていることも掲載しました。

ご存知のように、「紅葉狩」は能、歌舞伎の有名な題目で、「平維茂が戸隠山で、鬼女(更科姫)にめぐり逢い誘惑されかかるが、ついに撃退する」という物語ですが、坂城での「更科姫」に関わる伝承はかなり違います。

坂城町での更科姫は村上義清の家臣の娘で義清を助けるスーパー少女として長い間、語り継がれていました。

最近ではあまり話されることもなくなってしまいました。

実在の人物をモデルにしています。 彼女も語り継がれなけらばならない一人としてご紹介します。

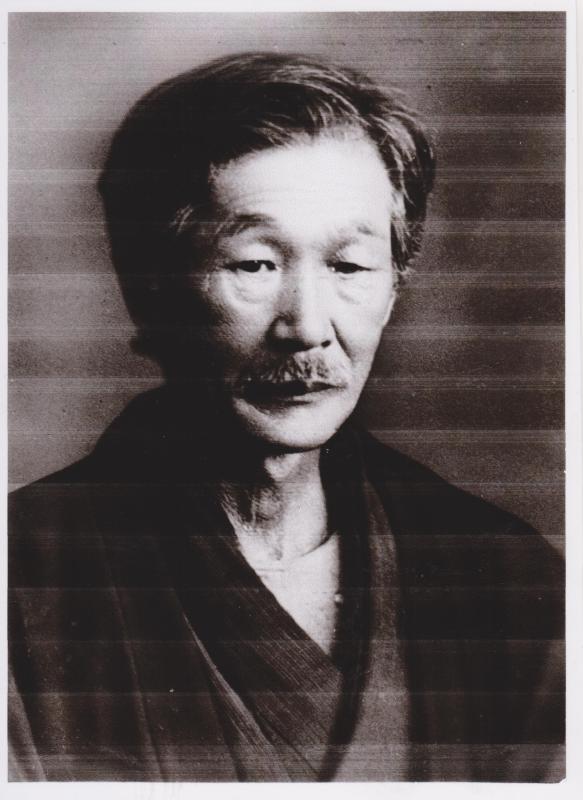

以前ご紹介した「ふるさと探訪」から小泉長三(1878~1941)作の小説(昭和9年「幼年倶楽部」)を転載させていただきます。

『更科姫』

一

信濃(長野県)葛尾の城主、村上義清が、山狩をしてのかへり道、おほくの供をつれて城下へはいってくると、むかふの方でワーッといふさわぎ。

「あぶねえぞ あばれ牛だッ。」「にげろ、にげろ、角にかけられるな。」

ワイワイと、にげまどうふ わうらいの人々をおひまくり、大あばれに、あばれてゐる一頭の大牛。

いきほひはげしく角をふりたてて、行列の中へあばれこみました。

「それ、おさへろ。」 と、いったが、どうしておさへるどころか、お供の人たちはごろごろ、ばたばた、片っぱしからたふされ、角にはねとばされたり、ひづめにふみにじられたりして、行列はどっとくづれたちました。

いまや、義清の馬前ちかく、牛がをどりかからうとしたとき、そばの軒下から、まりのように、かけだした一人の少女、牛のかしらへとびついたと思うと、両手で角をむんずとつかみ、「えい えい 。」 左右へ、ぐらりぐらりとふったとみれば、ごろりと牛をねぢふし、首すじをしっかり足でふみ、「だれか、つなをかけてください。」 という聲に侍どもは、よってきて牛につなをかけました。

少女は年はまだ十二、三の、かはいい子供ですから、義清はおどろきながらたづねました。 「そちはなに者のむすめじゃ。」 「わたくしは楽岩寺右馬之助のむすめ、更科と申します。」 「いくつぢゃ。」 「十二でございます。」 「おお、右馬之助のむすめか。むかしの巴御前や、近江のおかねにもまさる大力ぢゃ。ほうびをつかわすから、城へまゐれ。」

義清は更科をつれて城へかへり、父楽岩寺右馬之助をよびだし、更科のはたらきをほめて、たくさんのほうびをたまはりました。

二

そのころ、村上家に牧野大九郎といふ悪いけらいがありました。 敵軍武田信玄のけらい、馬場信房と心をあわせ、主人義清の子、八歳になる竹松をぬすんで葛尾の城をにげだし、馬場信房のやしきに身をかくしました。

信房は、竹松をとらへておいて、義清にむかひ、降参しなければ、竹松をころしてしまふぞ、といってきました。 義清は竹松をころすならころせ、降参などするものかと、使をおひかえしてしまひました。

ある日、馬場信房のやしきでは、信房の奥方が、京都からきたといふ舞姫をよんで、その舞をみることになりました。

舞姫はこのごろこの地へきたもので、名をかつらといひ、年は十二、三歳であるが、めづらしく舞が上手なので方々のやしきへよばれて、舞をまひました。それをきいて、信房の奥方もみたくなったのでありました。

廣いざしきの正面に奥方がひかへ、そのそばに二葉といふ、十歳ばかりのお姫さまがならび、左右には、大ぜいのこしもとや女中がすわってゐます。

そこへ、よばれたかつらは、まだ小さいかはいい子供です。奥方は、さっそく、「なんなりと舞うてみや。」、といひました。

かつらは、舞扇をとって、うたひながら舞ひはじめたが、その聲のうつくしさ、さす手、ひく手のあざやかさ、おとなもおよばぬ上手さに、みな、われをわすれてみとれました。

かつらは舞ひながら、奥方のそばちかくすすんだと思うと、ばらばらと二葉姫のそばにかけより、姫をかるがると左の小わきにかかへて、きっとあたりをみまはしました。 「あッ、姫をどうしやる。」 「あれッ、お姫さまを 。」

奥方はじめおつきの人々が、おどろいてたちかけましたが、気がついてまたびっくり、二葉姫をかかへてたった、かつらの右手には、きらりと光る短刀が握られ、そのきっさきが、二葉姫ののどにむけられてゐます。

三

目にもとまらぬはやわざで、二葉姫をうばったかつらは、「みなさん、手だしをなさると、お姫さまをころしてしまひますぞ。 わたしは、けっしてお姫さまを、どうしようといふのではありません。 奥方が、わたくしのねがひをきいてくだされば、お姫さまはおかへし申します。」

「おお、どんなねがいでもきいてやる。 さあ、姫をはやくかえへしゃ。」

「わたくしのねがひといふのは こちらにとらはれてゐる、村上竹松さまをかへしていただきたいのでございます。」

「や、や、村上の竹松をかへせといふか、そちはなに者ぢや。」

「かつらと申したのはいつはり、まことは、村上義清のけらい、楽岩寺右馬之助のむすめ更科と申すもの。 このお姫さまは、大切におあづかりいたしてまゐり、竹松さまとひきかへに、おかへし申しますから、どうぞ、葛尾へ竹松さまをおかへしくださるやう、殿さまに申し上げてくださいませ。」

そのとき、女中のしらせによって、侍どもがかけつけたが、二葉姫ののどへ短刀をつきつけてゐるので、手のだしやうがありません。

更科は、八方へ目をくばりながら、しづかにざしきの外へでてゆきます。

「門をしめろ。」 「表へだすな。」 更科のまはりをとりまいた、侍どもが、外へだすまいと思って、表門をしめさせてしまひました。 「さあ、おどき。どかぬと、かうしますぞ。」と短刀を二葉姫のむねでぴかぴかさせながら、むらがる侍の中をおし通り、やうやく表門のところへきてみると、門がぴったりとしまってゐます。 「こんな門などなんでもない。」 にっこり笑った更科は左に二葉、右に短刀、両手がつかへぬので、門の柱に肩をおしあて二,三度ぐらぐらゆすぶると、みあげるような大門ががらがらどしんと、たふれてしまいました。 何百人力かもしれぬ更科の力に、みなきもをづぶして、もう、おしとめようとするものもありません。 とうとう二葉姫は、更科のため葛尾城へつれてゆかれてしまったので、馬場信房もしかたなく、竹松を村上義清にかへして、二葉姫を、かへしてもらいました。 (をはり)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

坂城町長 山村ひろし

.png)