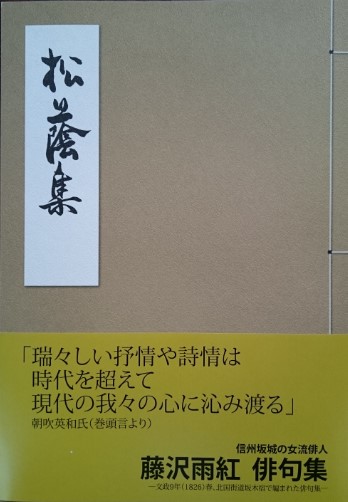

先月、坂城町教育委員会から、江戸後期に女流俳人として有名をはせた、藤沢雨紅の句集 「松蔭集」 を再刊発行いたしました。

今年は藤沢雨紅の生誕250年にもあたります。

以下、以前、私がブログに書いた記述と重複する部分がありますが、改めてご紹介をいたします。

藤沢雨紅(秀子) 1767(明和4)年~弘化2(1845)年 について

江戸時代後期に、坂城では数少ない女流俳人として名を成した藤沢雨紅がいます。

本名を秀子といい、坂木宿大門町の旅籠屋「大藤屋」の当主清蔵に嫁しました。

以下は、江戸後期の坂城町大門町の図

中央マークしてある家が、「大藤屋」

清蔵も貞雅と号する俳人でしたが、実力は雨紅に及ばなかったそうです。

雨紅は下戸倉宿の宮本虎杖に俳句を学び、享和元年(1801)の虎杖編の句集から俳句が掲載されるようになり、この後、内外の俳書に作品が数多く収録されていきます。

江戸の俳人小蓑庵碓嶺の俳書にも雨紅の作品が多数掲載されます。

天保4年(1833)に雨紅を訪ねた江戸の俳人大野景山は「婦人には珍しき俳人なり」と評しています。

60歳(耳順)になった、文政9年(1826)には、自句集『松蔭集』を刊行しました。これは坂城で刊行された唯一の句集であり、自句208首に雨紅と親交のあった俳人の句が掲載されています。

また、辞世の句(79歳で死去) 「散やけし 花ならまじる 日もあるに」 は満泉寺の墓に刻まれています。

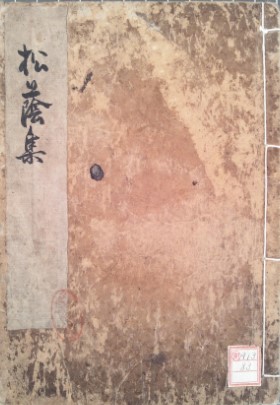

「松蔭集」の所在が不明でしたが、私が偶然、長野県立図書館で発見し、約5年かかりましたが、このたび再刊することができました。

満泉寺の雨紅さんの墓前にささげました。

今回、その一部をご紹介します。

「松蔭集」表紙 右が今回再刊された句集の表紙

「松蔭集序文」 (江戸の俳人小蓑庵碓嶺が記述)

信濃のくに坂木の雨紅今年耳順の春

を迎ひ君が代にとたひ(途絶え)澄べき水の

いろをくみてしりける山の春の難と

古き世の御影を限なく歓びさゝれ石

盡せぬ千曲の流を汲て更級や

葛尾山の睦月の空をうつして

老のこころをなぐさめ月花の

冥加浅からずも自の句を撰みまた

英雄の句をも女手のたよわくも拾

ひ得てこれを酒肴にかえて賀莚を

ましけるの志目出度文政九年の

春の花とや言ん實や酒肴に

かえて並べたる発句の中々朽果

る世のあらざれば號は松蔭集

と呼ことしかり 碓嶺述

「松蔭集」は自作の俳句が208句、その後に、江戸俳壇の大家を中心とした一茶を含む著名俳人9人の発句が続き、更に雨紅と仁井田(中村)碓嶺と八朗、3人の連句36首、雨紅と遠藤雉啄の連句18首、雨紅と碓嶺、如水の連句18首、そして、全国の俳人の発句100首という構成となっている大作です。

「松蔭集」から初めの5句。(初春の句)

・元日やこころのはなのあさ朗(ぼらけ)

・元日や祝ふことさへありの侭

・親と子の無事を宝に花の春

・蓬莱や行義ただしく子はそだつ

・月雪や世の旅ころもきそはしめ

「松蔭集」終わりの5句。(年納めの句)

・小原女の柴には雨かみぞれ降

・友(共)に白髪(かみ)いだく迠(まで)を雪の様

・行としを見に行頃やなごの海

・年の市挟莚売も一世界・・(挟莚:さむしろ)

・葛尾もとしのくれ行山路哉

また、今回の再刊に際し、私の畏友で俳人の朝吹英和さんに前書きをお願いしました。

素晴らしい、前書きを寄稿していただきましたので、以下、掲載させていただきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

藤澤雨紅『松蔭集』を読む 朝吹 英和

様々な人々が往還した坂木宿旅籠屋の女将の感性が掬い取った俳句には日常生活を詠ったものが多く見られるが、中でも四季折々の豊かな自然の恵みに対する喜びが素直に表現されている。

旅籠屋の女将として加賀前田家をはじめとする参勤交代の一行、佐渡で採掘された金銀を江戸に運ぶ人たち、商売人から社寺参詣の庶民に至るまで幅広い階層の人々との交流から吸収した知識や情感は洗練された言葉遣いに結晶し、雨紅の俳句を格調高いものにしている。

まつ風や松をはなれて松の聲

句集名にも表れている通り、松を詠んだ句が多く収録されているが、芭蕉の名言である「松のことは松に習え、竹のことは竹に習え」が想起された。対象と直接に向き合う事によってその本質は理解出来る。俳句における「写生」とは本質を認識する行為であり、写生を極めた掲句には松の木を揺らし松を離れて吹き抜けた風の中になお松の存在を感じる事が出来る。

松は古来より日本では神の宿る木として崇められ、常緑樹である所からも不老長寿の象徴として尊ばれて来た。能舞台の背面に描かれた老松は「鏡板の松」と呼ばれ、神の依代とされる「影向の松」に由来すると聞いた。掲句の他にも松をモチーフとした句が多く、雨紅の松に寄せる思いの強さが偲ばれる。

はつ秋や松にはふるき松の聲

初雪や松はまつにて有ながら

きのふ見し松の低さや秋の月

平成二十七年九月、坂城町山村町長のお招きで「十六夜観月殿」で催された俳句会に参加した時の感興が蘇った。太郎山から姿を現し、輝きを増して中天に昇る月に言葉を失って見惚れる至福の時。後年、偶然にもサントリー美術館で遭遇した歌川広重の「六十余州名所図会」に収録された「信濃 更科田毎月 鏡薹山」は坂木の北東に位置する鏡薹山を描いた浮世絵ゆえに雨紅の眺めた名月に通じるものがある。

右下に配された姥捨の棚田や松の木、左上の鏡薹山の上には輝く月の姿が美しく、棚田の一枚一枚にその月が映り込んでいる。

「田毎の月」に遭遇した芭蕉は十五夜のあまりの美しさに感動して俳句にする事が叶わず、翌日訪れた坂木で十六夜の句を作ったと伝えられ、その句碑は「十六夜観月殿」のそばに建立されている。

いざよひもまだ更科の郡かな 芭蕉

そして芭蕉は坂木を訪れた翌年の正月には「田毎の月」を「田毎の日」に置き換えて詠っている。

元日は田毎の日こそ恋しけれ 芭蕉

「田毎の月」の忘れ難い感動の大きさと、それを俳句に出来なかった芭蕉の悔しさが滲み出ている句ではないだろうか。

朝日よりゆふ日おがまんはるの海

海に面していない信州であれば、海に出掛けた折の体験か海をイメージしての句であろう。永劫回帰、輪廻転生の象徴としての循環する太陽に対する畏敬の念。落日を拝む雨紅の姿が想起され、希望に満ちた明日の存在を保証する太陽の再生への祈りが自然に伝わって来る。

寝る人はねかせてののちや月の宿

江戸幕府による北国街道の整備に伴い坂木藩や幕府の代官陣屋の置かれていた坂木は十七世紀の初め(慶長年間)に宿場が開設され隆盛を極めたとされ、大勢の旅人を饗応するために飯盛女(宿場女郎)も公認されていたという。

掲句の「寝る人」は様々な解釈が可能であるが、官能に溢れた旅の一夜を想像して読む事も出来るのではないか。華やぎの時も静まり静寂を取り戻した宿でしみじみと見上げる月の美しさはまた格別なものであろう。

産土の自然や風物を詠った雨紅の俳句に通底する瑞々しい抒情や詩情は時代を超えて現代の我々の心に沁み渡る。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

以下、教育委員会からのご案内

お問い合わせは、文化財センター(0268-82-1109)までお願いします。

教育委員会刊行図書

| NEW!! 松蔭集 |

|

||

|

¥1,000 |

|||

http://www.town.sakaki.nagano.jp/www/contents/1001000000634/index.html

坂城町長 山村ひろし